読みもの

建築計画の作り方

2021.02.18更新 / やくにたつ建築の話

建築の計画を考える時、できる限り現地を確認し、

遠方などですぐに見に行けない場合でもできるだけ材料を集めます。

そして、クライアントと話をします。

なにをどんなふうにしたいと思っているのか、クライアントの話すことばを聴くことで

方向性が定まり、選択に迷う時の決め手となります。

話しを聴き、場所の特性や改修対象の建物の性格を知り、条件を整理してく中で、建築のアイデアが出てきます。

アイデアには地味なモノ派手なモノ、雰囲気に関すること、性能のことと色々あります。

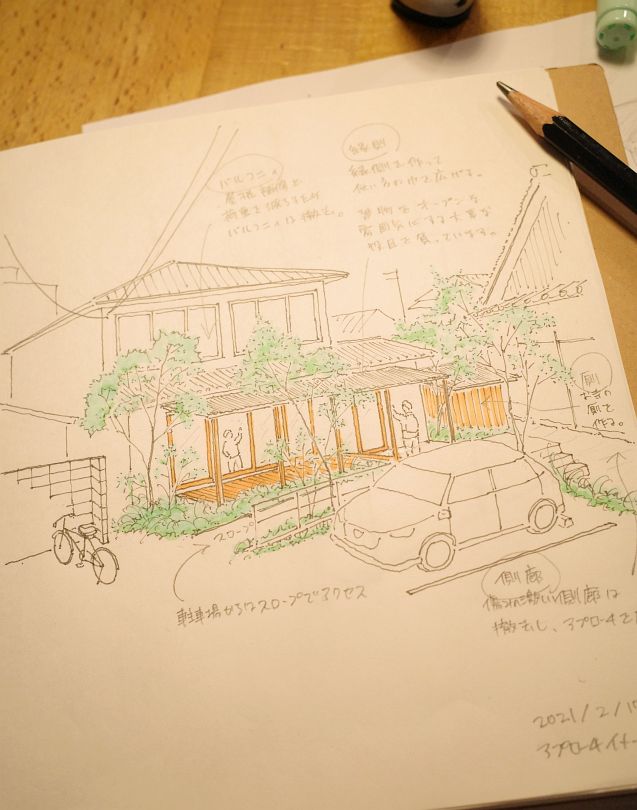

そしてアイデアを伝えるためにスケッチを描きます。

建築の計画はクライアントとのラリー、又は設計者自身が考えを反芻する過程でまとまっていくものです。

特にクライアントとのラリーにはたたき台があるほうが確実に実のあるやり取りになります。

クライアントとのセッションでイメージを作り、共有するため、

アイデアには拘らず、スケッチを消し、描き足し、新たに描きます。

初期の案がそのまま形になることはなく、行きつ戻りつすることは最終案にたどり着くための儀式みたいなものです。

(儀式だからと手を抜いては本末転倒で、真剣に手を動かすことが重要ですが。)

建築を設計を進める中でどんな段階を見てみても、おおかたこのプロセスを繰り返しています。

クリックすればすぐに商品が届くような、一問一答で答えを出すようなわけにはいかず、

まどろっこしいようでもありますが、結局はこの方法が建築には合っているのだと思います。