読みもの

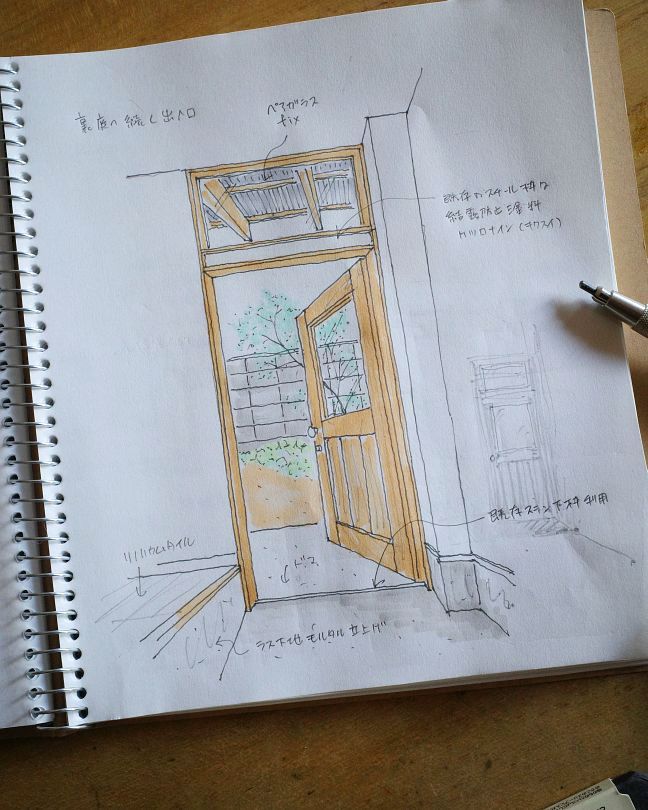

スチールの味気ない扉を、裏庭へ続く味のある木製扉にする方法を考える。

2021.01.27更新 / やくにたつ建築の話

少しマニアックなお話です。

リノベ―ションの工事中に設計内容を変更することはよくあります。

↑解体が進んだリノベーションの現場。

奥に見えるのは洗濯室から裏庭へ出る扉で、この向こうには冨士濃造園さんが作る庭と、小さな片流れの屋根をつけた薪置き場と、これも片流れの庇を掛けた物干しスペースができる予定です。

陽当たりのいい裏庭と屋内とのつながりがこの味気ないスチールの扉で閉ざされてしまうのはもったいない。

予算の関係で既設のまま利用する計画でしたが、せっかくなら木製の味のある扉にしたいという要望が再燃し、扉を再検討することになりました。

1.王道はスチール枠を撤去して木の枠に更新するやりかた。

建具も枠も新しく作るので、ぴったり納まり見た目もきれいです。

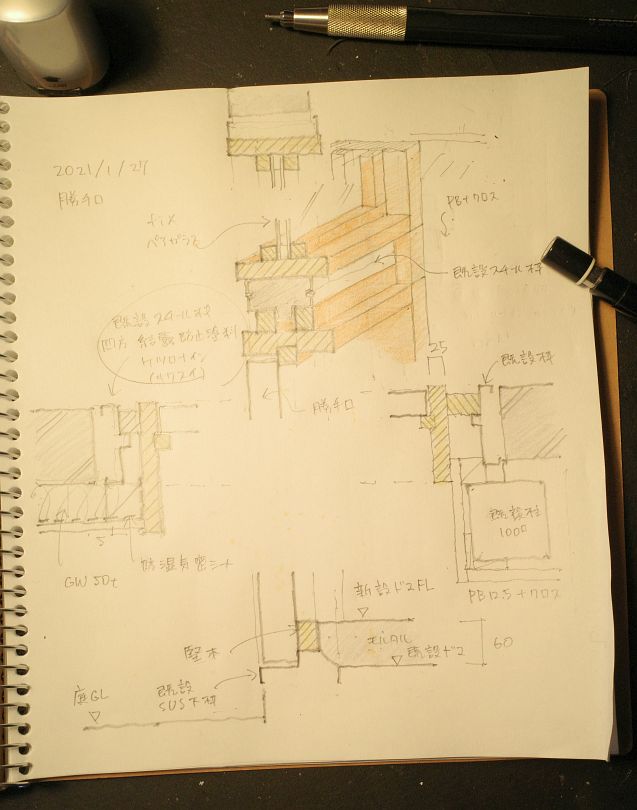

2.次はスチール枠を残し、木の枠を上から取り付ける方法。

スチールの枠は見えないところで鉄筋で溶接されていて、隙間にはモルタルが詰まっています。

撤去するにはそれなりの手間と処分費がかかります。

スチール枠を残すことで撤去する手間、廃棄物を運んで処分する費用が削減できますが、枠の作り方がややこしくなり、

出入口の有効幅が小さくなってしまうデメリットがあります。

3.最後はスチール枠をそのまま枠として使う方法。

↑この木製扉はまさにその方法で取り付けたものです。

阪急芦屋川駅近くの古い建物の一室を改修して作ったお店です。阪神淡路大震災を経験した建物であるためか既設のスチール枠にゆがみがあり、現場で建具職人さんが建具を削って調整する作業にとても苦労しました。

スチール枠を撤去する手間代と処分費はもちろん、木製枠を作る材料と手間代も削減できますが、枠の傾きやゆがみによって木製枠との密閉性が悪くなる可能性はあります。

方法2と3の問題はスチール枠の結露です。

冬に冷たくなったスチールの表面に室内の暖かくて湿気を含んだ空気が触れることで発生する結露は

何らかの対策を考えないといけません。

考えられるのは結露抑制塗料。

熱を伝えにくく、吸湿性と放湿性を持った特殊な塗料でスチールを塗装します。

現場監督や建具屋さんとも相談し、金額比較のため見積もりを出してもらう必要があります。

↑現場で監督と相談しながら納まりを考えます。

↑現場で監督と相談しながら納まりを考えます。

↑現場で考えた納まりをブラッシュアップして木製枠を取り付ける検討をします。

有効幅が狭くなり、納まりが複雑になるのが気になります。

この方法にしても結露抑制の塗装は必要です。

総合的に判断し、今回の現場では方法3を推そうと思います。