読みもの

建築現場の舞台裏。玄関の照明が灯るまで。

2021.02.20更新 / やくにたつ建築の話

京都府南丹市で進めている鉄骨造の元靴屋を住宅と小さなアトリエに改修するリノベーション現場より、

玄関扉の横に取付けるブラケットライト(壁付け照明)を取り付けるまでの舞台裏をお伝えします。

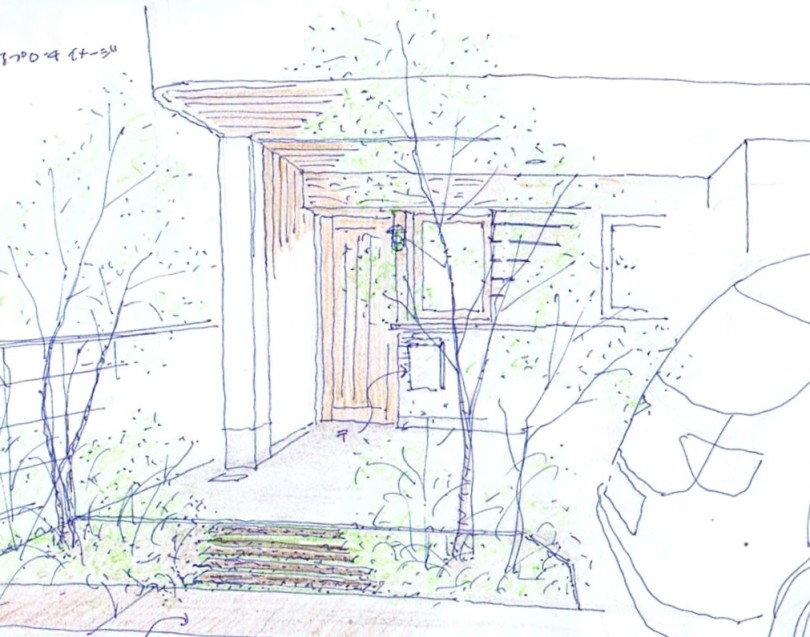

工事前↓

シャッターから少しバックして住宅とアトリエの入り口前にたまりを作ります。↓

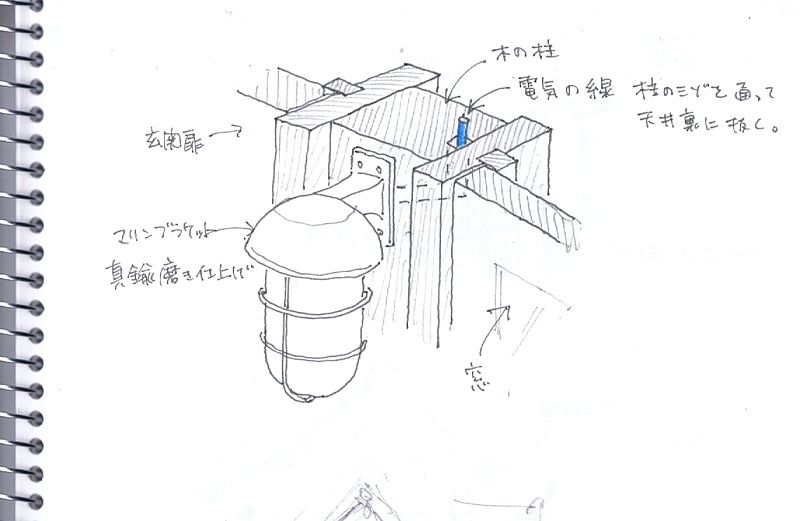

取り付ける照明はゴーリキアイランドのマリンランプです。

真鍮製のランプで、現しで使う木の表情と真鍮が玄関先の雰囲気づくりに一役買ってくれそうです。

さてこのランプ、屋外と屋内ともに木を表しにした部分に取り付けるので配線を通すところがありません。

配線を見せるのか隠すのか。

選択肢はそのふたつ。

今回のすまいの雰囲気を考えると露出も悪くはありません。

しかし、室内で露出しようとすると柱を外から内まで貫通することになるし、外部で露出するには照明器具が露出配線仕様になっていないのが気になります。

ここは隠すことにしました。

ランプの取付アームの位置から、柱の側面に掘ったミゾに向かって斜めに穴をあけて穴とミゾを繫げます。

ミゾはそのまま天井裏まで貫通します。↓

ランプを取り付ける柱は建物を支える構造部材ではないので構造的な配慮は必要ありません。

まずは大工さんが穴をあけ、ミゾを掘って配線ためのルートを作ります。

そこに電気屋さんがきて線を通します。

さあランプを取り付けるのかと思いきや、取付は木部を耐候性のオイルフィニッシュで塗装屋さんが仕上げてからです。

振り返ってみましょう。

クライアントとランプを決め、現場監督と取付方法を相談。

そこから大工さん、電気屋さん、塗装屋さん、再度電気屋さんの連携。

そして点灯のときは、驚くほどあっさりと当たり前のようにやってくるのですが、

僕にとっては名シーンなのです。